Apesar de concordarem com a importância histórica do acordo assinado em Paris durante a Cop 21, Conferência do Clima da ONU, ativistas ressaltam a necessidade de mobilizações nacionais para consolidar metas

Por Gisele Brito, especial para o Observatório

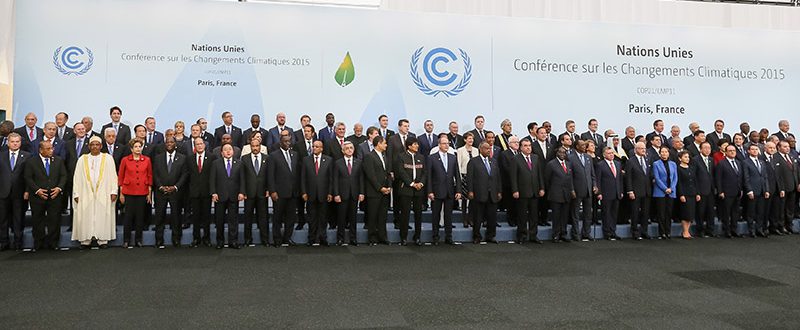

Longe de ser por si só um mitigador de todos os problemas que milhares de pessoas já enfrentaram e ainda terão de enfrentar em função das mudanças climáticas, o Acordo de Paris, firmado no último dia 12 durante a 21ª Conferência do Clima da ONU (Cop 21), estabelece um novo patamar em torno da questão. Não se questiona mais a veracidade do aquecimento climático. Ele existe e tende a piorar. Justamente por isso, todos se dispuseram a colaborar para reduzir os danos. A concordância dos 195 países participantes sobre esse ponto é uma das principais razões para as avaliações positivas feitas por membros da sociedade civil sobre o resultado da conferência.

É preciso entender que, na prática, o estabelecimento de metas para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa significa ou uma desaceleração do crescimento ou a adoção de outros meios, utilizando fontes de energia menos poluentes. E ninguém parecia interessado em nada disso até a Cop 21.

A conferência anterior havia acontecido em Copenhagen em 2009. Desde então, na avaliação do ativista ambiental Rubens Born, consultor em politicas socioambientais da Fundação Esquel, os efeitos em vários países de chuvas, enchentes, secas e outros fenômenos ficaram mais evidentes.

“Você matou os céticos. Aqueles da CNA [Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil] que iam [nas conferências] para dizer que tinham dúvidas em relação à questão”, concorda Mario Mantovani, diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica.

Entre as grandes novidades do processo está o estabelecimento de INDCs (sigla para Intended Nationally Determined Contributions), uma espécie de carta de intenções do que cada país pretende fazer para que o mundo não ultrapasse um aquecimento de 2 graus Celsius até 2020.

Com a adoção das INDCs, cada país se compromete com uma meta interna que colabora para a meta global, e que deve ser revista periodicamente. As nações mais ricas sinalizaram a doação de US$ 100 bilhões para colaborar com as ações de mitigação de danos e desenvolvimento das mais pobres. Até a Conferência de Paris, grande parte da discussão ficava paralisada na disputa entre países em desenvolvimento, que queriam garantir sua possibilidade de “progresso”, e os ricos, que queriam evitar competição e não assumir responsabilidade pelo desenvolvimento dos outros.

Observadores brasileiros presentes na Cop 21 avaliam que esse é um dos itens do acordo que precisaria de mais garantias, já que a data para o início do repasse, 2020, é apenas um indicativo. Mas, apesar de não ser vinculante, ou seja, não ter força de lei, o acordo é considerado um avanço por estabelecer um número e o senso de corresponsabilidade global. “Seria péssimo ser vinculante. Se acontecesse isso, o próprio Brasil e outros vários países teriam que passar pelo Congresso e não se passaria nunca uma coisa vinculante”, pondera Mantovani.

Rubens Born também concorda que a linguagem genérica do texto, que para alguns analistas o torna inócuo, era o conteúdo possível de se consolidar diante de tantos interesses econômicos distintos. E por isso é preciso acompanhar o que cada país está fazendo para atingir as metas globais.

Processo

Se por um lado os países que participaram da Conferência não serão obrigados a seguir os termos do texto principal do acordo, para aqueles que decidirem se tornar signatários do anexo terão por força de lei que cumprir as metas estabelecidas. Para isso precisarão aprovar o texto em seus respectivos parlamentos.

Para Born, a tendência é que o Brasil assine, já que teve papel fundamental em sua elaboração, mas com morosidade. Além de certa tradição de demorar a assinar esse tipo de acordo, a crise política no país e o próprio projeto nacional de desenvolvimento teriam que ser revistos. “O desafio que ele coloca é que a gente precisa monitorar em cada país se as ações serão consistentes com o que se resolveu lá. Isso significaria para o Brasil, por exemplo, um plano de desativação do pré-sal e um outro de fomento às energias renováveis. Vamos ter que repensar e muito as políticas energéticas, as políticas de transporte”, afirma.

Os dois ativistas ouvidos pelo Observatório concordam que a postura do Brasil em relação à formulação do acordo internacional é contrária às políticas que vêm sendo adotadas internamente. E pontuam, por exemplo, a possível aprovação da PEC 2015, que propõe que as demarcações de terras indígenas, a titulação dos territórios quilombolas e a criação de unidades de conservação ambiental passem a ser uma responsabilidade do Congresso Nacional, dominado pelo interesse de grandes latifundiários e ruralistas, e não mais do poder Executivo.

“O que o Brasil sinalizou lá fora não é a realidade que temos aqui. Se fizer a aprovação da PEC 215, o Brasil jamais vai atingir nenhuma das metas. Se não implementar o código florestal que já está sendo sabotado pelos ruralistas que estão dentro do governo, não vai atingir”, enfatiza Mario Mantovani, diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica da SOS Mata Atlântica.