PARTE I

“Eu sofri estupro em um terreno baldio, ao lado da minha casa. O cara me abordou com uma arma e disse que era ex-policial. Depois de três meses, o vi no mesmo lugar, abordando outra menina. Estava descendo a rua de carro com meu pai e falei: ‘Pai, é ele’. Meu pai quis jogar o carro para cima dele, mas não deixei, fomos procurar a polícia. Encontramos um GCM [guarda civil metropolitano] na padaria, lá de baixo. Eu estava em choque, totalmente ‘absurdada’ com a situação, e ainda tentando acalmar meu pai, para que ele não fosse preso. O policial entrou timidamente no terreno, parecia que não sabia muito bem o que fazer. O cara fugiu de novo. O que me deixou aliviada foi ver a menina sair do mato, mas ela não quis fazer boletim de ocorrência, disse que só queria ir embora. Quando isto aconteceu, mudei de casa e fui morar no Centro. Para mim, isto foi um exílio político, porque não podia andar na minha quebrada em paz. Qualquer cara que estava do meu lado, no ônibus, eu já pensava: ‘Será que é ele? Será que é ele?’. Para o cara estar no mesmo lugar, três meses depois, fazendo a mesma coisa, é porque sabia que não ia ser pego. Para a polícia, é tudo bem, ‘foi só sexo’. Eles não têm a dimensão do que isso significa na nossa vida. Mas, se rouba um banco ou se é algum crime contra a propriedade, vai ter um monte de gente presa. Guerra ao tráfico… A polícia faz várias operações, mas nunca vi fazer uma ‘operação estupro’ na quebrada. E outra: a gente nem quer que isso vire caso de polícia, porque a polícia também agride as mulheres. A sociedade é racista e machista, e um cara vai para a cadeia, mas o que vai mudar nele? Você vira um ser cruel horripilante, na cadeia. Nem tive raiva do meu agressor, na real, porque podia ser qualquer um ali. Poderia ser qualquer homem. Ele vai preso e, logo, entra outro nessa lógica. A gente vive a cultura do estupro”.

A fala corajosa de Dani Regina, 27 anos, mestranda em Sociologia, é apoiada por suas companheiras de “Fala Guerreira”, durante a gravação do vídeo (veja abaixo), na sede do Bloco do Beco, Jardim Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Foi a partir de histórias doídas, como a de Dani, que surgiu o coletivo, com a missão de fortalecer outras mulheres da comunidade, para que juntas não mais silenciassem diante das agressões sofridas, dentro e fora de casa. Contra a injustiça e a violência, elas buscam construir um “feminismo que funcione na quebrada”, como explicam – o que têm conseguido com atividades, pesquisas, palestras, saraus e, principalmente, com a publicação de uma revista impressa, que leva o nome “Fala Guerreira”.

Entrevista Fala Guerreira from Agência Pública on Vimeo.

O depoimento de Dani aponta também para uma das faces mais cruéis da violência de gênero no Brasil, que se confirma pelos números do Mapa da Violência 2015 – Homicídios de mulheres no Brasil, realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), com base em dados de 2013, divulgados pelo Ministério da Saúde. Apesar dos avanços, as leis e as políticas de proteção não têm chegado da mesma forma para todas, nem impedido a violência de gênero e a morte de mulheres – por serem mulheres (nascidas ou tornadas) – principalmente negras e moradoras de periferia.

Entre 1980 e 2013, o país contabilizou 106.093 assassinatos de mulheres, segundo o estudo. O número corresponde à quantidade de meninas e mulheres de cidades inteiras, como Americana, em São Paulo, Macaé, no Rio de Janeiro, ou Itabuna, na Bahia. Nós ocupamos, hoje, o quinto lugar no ranking de homicídios de mulheres, tristemente liderado por El Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As estatísticas são ainda mais cruéis em relação à mulher negra: enquanto as taxas de homicídios de brancas caíram, entre 2003 e 2013, de 3,6 para 3,2 por 100 mil habitantes – queda de 11,9% –, as taxas entre as mulheres e meninas negras cresceram de 4,5 para 5,4 por 100 mil, aumento de 19,5%. Em 2013, morreram assassinadas, proporcionalmente ao tamanho das respectivas populações, 66,7% mais meninas e mulheres negras do que brancas. Entre 2003 e 2013, houve um aumento de 190,9% na vitimização de negras (cálculo baseado na relação entre as taxas de mortalidade de brancas e negras). Alguns estados, como Amapá, Paraíba, Pernambuco e Distrito Federal, atingem níveis ainda mais absurdos, com crescimento superior a 300% nas taxas de assassinato de mulheres negras.

“Os dados evidenciam que as políticas públicas de combate à violência contra a mulher não estão atingindo as mulheres negras, ou seja, não se está pensando na realidade dessas mulheres, que são maioria no Brasil, na hora de criar [essas políticas]. Isto aponta para o que as feministas negras vêm dizendo há décadas: não se pode universalizar a categoria mulher, mulheres são diversas, e as mulheres negras, por conta do machismo e racismo, acabam ficando num lugar maior de vulnerabilidade social”, aponta a mestre em Filosofia Política e feminista Djamila Ribeiro (Leia a entrevista na íntegra aqui).

Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, advogada e presidente do Geledés – Instituto da Mulher Negra, acrescenta: “a mulher negra é tida, como a Suely Carneiro costuma dizer, como uma ‘não pessoa’, por conta de todo o resquício da escravidão. Essa mulher ainda está na base da pirâmide, nas relações mais subalternas, são a maioria nos bairros mais pobres. Fui fazer uma roda de conversa com mulheres da periferia da zona norte de São Paulo e uma menina me contou que o companheiro é usuário de drogas e que, depois de sofrer muita violência por parte dele, ela foi abrir um boletim de ocorrência. No momento da nossa conversa, ela já estava no sétimo boletim de ocorrência. Chega uma hora em que essa mulher fala: ‘não vou procurar mais porque não adianta’! E ela estava a um passo de ser assassinada, porque a proteção falha com essas mulheres. E, se ela for assassinada, é mais um feminicídio para a estatística”, conclui.

As leis

Maria Sylvia se refere à Lei nº 13.104, de 09 de março de 2015, que altera o Código Penal e inclui o feminicídio no rol dos crimes qualificados e hediondos. Na prática, isto significa que casos de assassinatos de mulheres em decorrência de violência doméstica ou menosprezo ou discriminação da condição de mulher terão penas que podem variar de 12 anos a 30 anos de prisão, com aumento de um terço, se o crime acontecer durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos, adulta acima de 60 anos ou ainda pessoa com deficiência; e se o assassinato for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima.

Lourdes Bandeira, secretária executiva da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) de 2012 a 2015 e professora da Universidade de Brasília (UnB), explica que os feminicídios geralmente “têm um componente de barbárie e crueldade com a condição de gênero”. Como aconteceu, recentemente, no caso da sindicalista Francisca das Chagas Silva, que foi encontrada morta na lama, na cidade de Miranda do Norte, no Maranhão. Francisca era quilombola, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miranda do Norte e, provavelmente, morreu por causa da sua luta, mas a forma como foi torturada – o corpo encontrado nu, com sinais de estupro, estrangulamento e perfurações – pode ser enquadrada como um crime de feminicídio. Assim como o caso da skatista Giselle Alves, encontrada sem vida, em dezembro de 2015, em uma rua de Paraty, no Rio de Janeiro, com uma lesão na cabeça – causada por um instrumento cortante – e sinais de abuso sexual (o crime ainda não foi solucionado), ou ainda o de Gisele Santos, de 22 anos, moradora de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que, em agosto do ano passado, teve as mãos, um pé e parte do outro decepados pelo companheiro, depois de ter pedido que ele fosse embora de casa.

Como a lei está em vigor há apenas um ano, ainda não existem dados que comprovem sua eficácia, ou mesmo sua aplicação nos tribunais, responderam à Pública o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a SPM – desde o ano passado, parte do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

Mas, embora tida como uma grande conquista, a nova legislação já é alvo de críticas de quem trabalha diretamente com a violência de gênero: “Na minha percepção, a Lei do Feminicídio trouxe muito pouco resultado. Não acredito que os homens tenham deixado de matar mulheres por causa dessa lei, por medo de uma pena mais grave. Nós já temos, hoje, homens com penas de 30 anos, e os números da violência só aumentam. Se o objetivo da lei era aplicar penas mais duras aos agressores, acho que conseguiu. Mas, pensando em uma política criminal, em um sistema protetivo das mulheres e também de prevenção e extinção da violência, não acredito que tenha trazido resultado”, diz a defensora pública de São Paulo Ana Rita Souza Prata, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem).

Ana Rita chama a atenção também para o fato de que o texto original, elaborado em conjunto com profissionais e movimento de mulheres, continha a palavra “gênero”, englobando também as transexuais, mas, na hora da aprovação da lei, o termo foi trocado: “O texto final fala em sexo feminino. Esta foi uma exigência dos parlamentares evangélicos para aprovar o texto. Segundo a lei aprovada, feminicídio então é o homicídio contra a pessoa do sexo feminino. Mas são crimes de ódio e se enquadrariam, perfeitamente, no caso das travestis e transexuais. Nós lamentamos muito essa perda”, diz a defensora.

Sobre isso, a presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) Cris Stefanny, se posiciona: “Acredito que as leis devam ser criadas para protegerem e porem limite nas barbáries, e, se as pessoas travestis e transexuais sofrem violências e discriminações em decorrência do gênero com que se identificam, a lei que protege a mulher que nasceu com órgão sexual feminino também deve proteger aquelas cuja ‘natureza lhes pregou um peça’, fazendo com que nascessem com órgão sexual masculino. Não deveríamos reafirmar o pensamento deles [conservadores] que é machista, jurássico e opressor”.

A advogada Maria Amélia Teles, a Amelinha, uma das precursoras do feminismo no Brasil e criadora do projeto “Promotoras Legais Populares”, em São Paulo, acrescenta: “Eu defendo a Lei do Feminicídio, assim como defendo a Lei Maria da Penha. Agora, não posso dizer que uma ou outra resolverá os problemas. As duas apontam diretrizes diferentes. A Lei do Feminicídio está no Código Penal, e o Código Penal é para punir. No meu modo de ver, ela foi mal formulada. Quando nós, feministas, propusemos a lei, não era para aumentar a pena, ela já é suficiente e não vai alterar em nada a matança contra as mulheres. A gente queria é que o feminicídio, entrando na lei – ou seja, o Estado reconhecendo que há mortes desiguais entre homens e mulheresؘ–, houvesse uma reparação social mesmo para a família da mulher, que precisa de apoio. E a outra questão é a reparação moral e ética dessa mulher, que tem a memória violada: ‘Ela foi assassinada, vai ver que tinha outro, que estava saindo na noite…’ – coisas que ouvimos o tempo todo”.

A Lei nº 11.340, ou Maria da Penha, como é popularmente conhecida, também faz aniversário este ano. Em agosto de 2016, a principal lei de proteção da mulher completa 10 anos. É ela que rege as políticas públicas de punição e proteção em casos de violência doméstica – ainda a maior violência de gênero no país. Segundo o Mapa da Violência, 50,3% do total de homicídios de mulheres, em 2013 – sete por dia –, foram perpetrados por um familiar direto da vítima. Entre os familiares, os parceiros e ex-parceiros são responsáveis por 33,2% dos homicídios femininos por dia (1.583 vítimas), em 2013, taxa que sobe para 43% do total de homicídios, se consideradas apenas as mulheres de 18 anos ou mais.

Rede de atendimento não cumpre papel de proteção

Quando decidiu se separar do companheiro, Luíza*, de 28 anos, tinha certeza de que seria morta, em breve. “Eu fiquei quatro anos com ele e, antes de completar o primeiro, já sabia que precisava sair daquele relacionamento. Na verdade, a gente começou a namorar, quando fui falar para ele que não queria mais nada porque ele me fazia mal. Foi aí que ele me convenceu a namorar”, conta. “Eu estava morrendo de medo de morrer, estava muito próxima disso, tinha essa certeza para mim. Ele já tinha deixado mais do que sinais, me ameaçava, me perseguia. Eu era uma pessoa de completa baixa autoestima, então, me tornei uma isca fácil para ele. Já tive bulimia, sofri dois estupros na adolescência”. Luíza lembra que, quando contou essas fragilidades, o ex-companheiro as usava para abusar dela, psicologicamente: “Ele dizia que eu não servia para nada, que uma mulher com quem já aconteceu isso não vale. Ele foi me consumindo a partir dali. Já sabia que eu tinha fragilidade com as questões do estupro e do peso, aí sentou em mim. Se eu conversava com algum cara, eu era uma puta, não sabia me cuidar, era burra. Depois, ele dizia que não tinha tesão por mim porque eu era gorda, horrível. Me prendia no carro, às vezes, eu chegava a ficar duas, três horas parada dentro do carro, na garagem ou estacionada na rua. A primeira vez que ele me espancou foi em uma noite em que saímos e ele estava brigando com todo mundo. Estava puto porque eu estava falando que iria para a minha casa e, antes de sair do carro, me deu uma cotovelada no peito de fazer barulho e eu perder o ar. Fiquei apavorada e, enquanto ele abria a porta da garagem, tentei ligar para uma amiga pedindo socorro. Quando voltou, me deu muitos murros no braço – de mão fechada, espancando mesmo. Aí comecei a gritar por socorro. Ele me deu mais alguns tapas e me mandou calar a boca. A polícia até veio – algum vizinho chamou –, mas aí eu já estava dentro da casa e ele foi atender aos PMs, na maior cara de pau, sorrindo, bem ‘canalhão’ – ele tem a maior lábia. Depois de toda a atuação, voltou iradíssimo e continuou me batendo. Caí no chão e ele continuou me chutando. A essa altura, já estava com o braço enorme de tanto roxo e sangrando. Ele destruiu meu carro também, deu vários chutes no meu porta-malas”. Ela conta que, depois das surras, ele pedia desculpas, queria passar pomada nos meus hematomas. Meu histórico era: meu pai batia na minha mãe e eu via tudo quando pequena, porque era muito curiosa e ficava olhando pela fechadura. Eu sempre levava papel para a minha mãe limpar o choro. Comecei a entrar numa pira de que, na verdade, todos os relacionamentos eram como o meu e as pessoas é que não tinham coragem de dizer. Comprei essa verdade. Comprei todas as verdades que ele me colocou: que eu merecia estar com ele porque uma pessoa chata, burra, gorda, feia, escrota e estuprada duas vezes não conseguiria nada melhor – era ficar com ele ou estaria sozinha, e, na verdade, até que tinha bons momentos, então, era melhor ficar ali. E, se meu pai batia na minha mãe e continuava sendo meu pai, é isso: vai ver que os homens batem mesmo nas mulheres e elas escondem”. Luíza conta que o fim se deu quando levou um soco no rosto tão forte que a jogou contra a parede e depois no chão. “Em determinado momento, ele pisou na minha cabeça e começou a abrir minha boca com as duas mãos. Pensei que morreria ali. Ele só parou porque consegui rastejar e pegar um facão que deixava no armário, com medo de bandido”. Quando expulsou o agressor de casa, vieram as ameaças. E, ao ir à delegacia, só conseguiu quando foi com um advogado particular. “Todas as vezes que precisei de polícia, nunca consegui ajuda. Você é uma cidadã, precisa de ajuda, está se sentindo ameaçada, tem um boletim de ocorrência, no qual está praticamente escrito ‘vou morrer’, vai até a polícia, mas aí o policial nunca pode te ajudar e não sabe quem pode te acompanhar. Se eu não tivesse com um bom advogado, a verdade é que não teria conseguido nada”. Seu agressor respondeu a processo, enquadrado pela Lei Maria da Penha. E, na última audiência, segundo Luíza, ele apareceu de namorada nova.

Quanto à proteção às mulheres em situação de violência, a lei prevê a criação de uma política de prevenção e assistência que articule esforços da União, estados e municípios, além de “ações não governamentais”. Para tanto, foi instalada uma rede de atendimento que, segundo o governo federal, inclui centros de referência, postos de saúde e hospitais, Instituto Médico Legal, casas-abrigo, serviços de assistência jurídica e psicológica, defensoria pública, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Poder Judiciário, serviços de assistência social – como os que compõem o Sistema Único de Assistência Social (Cras e Creas) –, entre outros.

“A Lei Maria da Penha extrapola o Código Penal. É que não se aplica o que manda”, responde Amelinha. “Ela determina prevenção na educação, na capacitação de profissionais. Pensávamos que, a partir dela, toda mulher que desse uma queixa de que está vivendo uma situação de violência não seria morta, porque o Estado teria como impedir. Mas está sendo morta e revitimizada, já que a lei, apesar de boa, não muda a mentalidade das pessoas. Ela cria possibilidades de uma convivência democrática, desde que trabalhemos seu conteúdo e o divulguemos”.

Com ela concorda a psicóloga Branca Paperetti, que, por alguns anos, coordenou o Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência Eliane de Grammont, em São Paulo. “A Lei Maria da Penha é muito ampla. Ela pensa no aspecto da proteção, dá a possibilidade da mulher continuar a vida dela, com respaldo do aparato do Estado, fala em conscientização do agressor, mas, na prática, infelizmente, o único viés da lei observado é o punitivista e, ainda assim, isto muda muito de estado para estado”.

Sobre a possibilidade de mesmo uma lei tão completa como a Maria da Penha não estar chegando a todas as mulheres, da mesma forma, a advogada Amelinha diz: “Não tenho dúvida de que a lei é aplicada conforme a classe social, raça e etnia, a cor da pele, o dinheiro no banco”.

“Na quebrada a política chega diferente”

A desconfiança em relação à rede de proteção à mulher vítima de violência é uma fala recorrente das mulheres e meninas da periferia, especialmente quando envolve a polícia. Na sede da Unas (União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região), em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, onde cerca de 50 mulheres se encontram uma vez por mês para falarem sobre violência, leis, proteção e direitos, algumas garotas se reúnem para nos receberem. Em uma ponta da mesa, está a educadora social Indira Gabriela, de 21 anos, que faz um trabalho de conscientização com mães de meninos internos da Fundação Casa. “É muito difícil falar sobre direitos com essas mulheres. E mais difícil ainda é dizer para elas denunciarem seus agressores para a polícia. A polícia, para elas, é aquela que maltrata seus filhos. É quem faz ela passar por humilhação em dia de visita. Como peço pra essa mulher ir até uma delegacia denunciar o marido?”, questiona. “Eu mesma não sei para quem eu peço ajuda. Quando você mora em uma comunidade onde o movimento do crime é forte, ele defende a comunidade. E, quando você precisa chamar a polícia, você entra em conflito com o movimento, porque atrapalha o trabalho deles. Mas também tem muito cara do movimento que bate nas parceiras. Então, pedimos ajuda para quem? Abaixar a cabeça, segurar o terço na mão e rezar, é o que você pode fazer pra não morrer. Ou se junta a outras mulheres e peita isso, que é o que a gente faz aqui”, diz.

Michelle Rodrigues de Mesquita, de 23 anos, agente cultural, acrescenta: “Eu tive três experiências que me provaram que a polícia é totalmente fascista, machista e que não foi feita para agir em favor do povo, e sim para manter o Estado. A primeira aconteceu quando eu tinha cinco, seis anos de idade, e meu pai tentou matar minha mãe com uma faca no pescoço. Só estávamos eu, minha mãe e meu pai. Aí meu pai me prendeu no quarto, eu pulei a janela e liguei para a polícia, porque não tinha ninguém da minha família perto. Quando chegou, a polícia perguntou ao meu pai o que havia acontecido e ele desmentiu toda a história, mas eu e minha mãe estávamos em prantos, eu dizendo que meu pai havia batido nela, que estava com uma faca – fui lá e peguei a faca, inclusive. Mas o policial viu a mim e a minha mãe como loucas, disse que era mentira e pediu que apaziguássemos a situação, porque precisávamos manter a ordem familiar. Quando eu tinha 13 anos, minha irmã mais velha já era casada e me contou que sofria agressão psicológica do esposo. A gente foi procurar ajuda e encarou a mesma situação: que prova você tem de que ele está te agredindo psicologicamente? Então, começamos a gravar, porque as agressões aconteciam à noite. Uma vez, fui dormir na casa dela e deixamos dois gravadores, e à noite ele começou a falar para ela que só bateria em sua cabeça, porque aí não teria como provar em nenhum exame a agressão física. Aí, começou a bater na cabeça dela, a insultá-la, e foi quando eu percebi, no meio da madrugada. Eu e minha irmã fomos pra cima dele e foram os vizinhos que chamaram a polícia. De novo, ele foi com cara de cão sem dono dizer aos policiais que tinha tido um problema com a esposa e que nós o havíamos agredido, que ele era a vítima. A gente não conseguiu provar as agressões por meio de exames porque, apesar das feridas que ficaram na cabeça dela, ele alegou que era por conta de outra coisa e, mais uma vez, ficou impune. Com 16, fui eu que sofri uma agressão física. Não quis ter relações sexuais com meu primeiro namorado, numa virada de ano, e ele me deu um tapa na cara. Mais uma vez, a situação não foi resolvida por policiais, mas por mim, minha mãe e minha irmã, que demos um coro nele. Por isso, durante toda a minha vida, só vi que a polícia não funciona, não só para a mulher, mas em outras questões de políticas públicas da nossa quebrada”.

A estudante universitária Beatriz Oliveira, de 20 anos, integrante do coletivo “Fala Guerreira”, segue a mesma linha de raciocínio: “A mulher da periferia não vai confiar na polícia porque é a polícia que mata o filho dela. E não tem que confiar mesmo. Como você vai dizer para a mulher: ‘Você tem que vir com a GCM [Guarda Civil Metropolitana] porque está previsto na política pública’? Já começa daí, não existe um laço de confiança. Se a mulher está sofrendo agressão, o mínimo que ela precisa é de alguém que vá acolhê-la, e que acolhimento a GCM vai fazer?”, contesta.

Fernanda Laender, psicóloga e facilitadora de processos restaurativos, que já trabalhou por alguns anos no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP), na periferia sul de São Paulo, explica que é mais fácil para as mulheres moradoras de periferia decidirem registrar um boletim de ocorrência quando já são atendidas pela rede de proteção: “Quando essa mulher tem algum amparo da assistência, parece que acaba fazendo o boletim de ocorrência e seguindo os trâmites normais”.

Por outro lado, a presidenta do Geledés enfatiza que é preciso que as mulheres, conscientes dos seus direitos, procurem, sim, a rede de atendimento e as Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAMs), para relatarem situações de violência de gênero. E, se forem maltratadas e vítimas de outros tipos de violência com recorte de classe e raça, que denunciem à Ouvidoria da polícia: “Essa mulher não tem confiança, por conta de tudo que vê acontecer na periferia. Mas, se ela não procurar a polícia, com quem vai contar? Se estiver sofrendo uma violência grave, tem que recorrer à segurança pública. O fortalecimento da Lei Maria da Penha tem que partir de nós mesmas, também. Vai acontecer a partir da nossa atuação. Não podemos desistir. Se não formos bem atendidas na delegacia, vamos até a Corregedoria da Polícia, até a Ouvidoria. Porque, senão, a gente não vai mudar isso”.

“Você aqui de novo? Não separou ainda?”

Mas são muitas as reclamações sobre o atendimento oferecido pelas DEAMs: “As Delegacias da Mulher são um lugar onde você é totalmente hostilizada. A própria delegada te hostiliza: ‘Você aqui de novo? Não separou ainda? Você sabe o que tem que fazer’. É um duplo julgamento”, diz Beatriz Oliveira, do “Fala Guerreira”.

O funcionamento inadequado das DEAMs foi confirmado por um estudo produzido entre 2010 e 2011 e publicado em 2013 pelos pesquisadores Maria José Duarte Osis, Karla Simônia de Pádua e Aníbal Faúndes, do Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva de Campinas (Cemicamp). O artigo aborda, basicamente, as condições em que operam as delegacias – o que inclui infraestrutura e pessoal – e sua articulação com outras instituições da rede de atendimento a mulheres em situação de violência. Para tanto, foram entrevistados, por telefone, 419 delegados e delegadas, ou pessoas que, naquele momento, respondiam pelas DEAMs.

“Em resumo, elas não estão cumprindo plenamente o papel que se lhes atribui em defesa dos direitos e da segurança das mulheres, apesar da boa disposição do pessoal que as integra. Só poderão cumprir cabalmente esse papel mediante um importante investimento em treinamento e motivação desse pessoal, e verificando se há necessidades de complementação ou adaptação dos locais onde funcionam”, constata a pesquisa. O cenário alarmante ocorre apesar da Norma Técnica de Padronização das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres, emitida, em 2010, pelo Ministério da Justiça, que, segundo uma das especialistas do Cemicamp, Maria José Duarte Osis, “é satisfatória”. “O problema está em sua operacionalização”, contrapõe.

De acordo com o levantamento, os delegados e delegadas destacam três fatores como as principais barreiras para a promoção de um atendimento eficaz: a falta, capacitação, reciclagem ou treinamento de pessoal foi indicada por 68,9% do entrevistados; a falta de equipamentos, estrutura física e veículos por 49,8%; e a falta de integração entre os órgãos, do local para onde encaminhar a mulher ou de casa-abrigo, por 31,8%.

“Existe uma dificuldade em fazer aquilo que a política pública determina: um atendimento integrado, que é o que a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério da Saúde preconizam. Quando perguntamos se as delegacias estão articuladas a outras instituições, menciona-se muito mais o Instituto Médico Legal e o Conselho Tutelar – órgãos mais afins ao trabalho policial – e, no restante, a coisa fica meio informal”, diz Maria José, que também é professora e doutora em Saúde Pública. Para ela, a cultura policial é um dos principais gargalos na atividade das Delegacias da Mulher. “A polícia muito dificilmente entende que tem a função de atenção integral, de se articular com outras instituições e prover um atendimento que vai além do punitivo, que é prender alguém e pronto. Na verdade, quando o policial está atendendo a uma vítima, algumas vezes, a gente percebe que a vítima é tratada como se fosse o bandido, ainda mais no caso da violência contra a mulher, pois há todo um panorama cultural machista”.

Sobre isso, chama a atenção a percentagem dos delegados ouvidos pela pesquisa, que afirmaram que seu pessoal não havia sido treinado, por exemplo, para atender a mulheres vítimas de violência sexual: 80,4%.

“Na formação do policial, a violência contra a mulher deveria ser trabalhada como uma questão fundamental, e não só como um treinamento dado, depois que ele vira delegado. Isto dá a impressão de que a violência contra a mulher é algo menor. Isso acontece também com os profissionais de saúde. Ou seja, precisamos trabalhar a questão no nível das instituições, não só no nível da educação, de forma geral”, explica Maria José.

Os problemas com infraestrutura também são decisivos para que as DEAMs operem de maneira desajustada. “Uma vítima de violência sexual, por exemplo, deve ser encaminhada a um serviço que faça o atendimento de urgência. Acontece que as delegacias, muitas vezes, não têm como fazer isso, pois não dispõem de veículos ou pessoal suficientes. Os policiais, então, pedem às próprias mulheres para irem até o hospital, e muitas delas acabam desistindo, após passarem por tanto estresse na delegacia”, explica. E aponta que menos de 40% dos policiais civis entrevistados confirmaram dispor de sala privada para realizar o atendimento à vítima, o que é garantido pela Norma Técnica. “Uma situação muito frequente é que, no caso do agressor ter sido preso, ele e a vítima ficam juntos [no mesmo ambiente]. Vira, como diz a linguagem popular, um barraco, e a mulher é constrangida, muitas vezes, diante dessa situação – como é que ela vai falar do fulano sendo que ele está presente ali?” Vale ressaltar que a Norma Técnica prevê que a área de recepção seja “composta por duas salas: uma para a espera das vítimas e outra para espera dos agressores”.

A pesquisadora explica que as limitações não são exclusividade das DEAMs, mas ocorrem em outros serviços que compõem a rede de proteção à mulher em situação de violência. “Não é à toa que a Política de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres enfatiza muito essa questão do acolhimento, da escuta e de se criarem as condições para que a mulher continue sendo atendida, ou seja, que qualquer uma das instituições que fazem parte da rede dê prosseguimento a esse atendimento, pois ele não é pontual. Quando vários elementos na rede não conseguem estabelecer esse padrão de continuidade, é claro que a mulher sentirá a ineficácia dos serviços”, explica. Essa situação, assegura a professora, dificulta a vida das vítimas que buscam ajuda. “Se o atendimento é prestado de forma inadequada, a tendência é que essa mulher retroceda na denúncia, em querer continuar sendo atendida, porque, na realidade, ela precisa vencer muitas barreiras”.

A incipiência da rede de atendimento é comprovada por outro estudo – A institucionalização das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil –, elaborado pelo Ipea [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada] e publicado em março de 2015. O documento mostra que, até julho de 2013, em apenas 10% dos municípios brasileiros, haviam sido instalados organismos de políticas para as mulheres, que servem de “ferramentas de formulação, monitoramento e coordenação das políticas que promovem a defesa dos direitos das mulheres”. Além disso, existiam somente 14 Centros Especializados da Mulher, em 191 cidades; 77 Casas de Abrigo, em 70 municípios – o que equivale a 1,3% do total; 92 Serviços Especializados de Saúde às Mulheres em Situação de Violência, em 37 municípios (0,37%); 381 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, em 362 cidades (6,5%); e 125 núcleos de atendimento em delegacias comuns, em 94 municípios (1,7%); 53 Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em 32 municípios (0,6%); e 45 Varas Adaptadas de Violência Doméstica e Familiar, em 33 municípios (0,6%).

À época do lançamento da pesquisa, a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, disse à Agência Brasil que, frequentemente, “a vontade política é menor do que a necessidade”. “O conceito machista e patriarcal, impregnado em todo o nosso país, faz com que isso [rede de atendimento] ainda não seja uma prioridade em muitos municípios brasileiros. Na maioria das vezes, os prefeitos não acham que é uma questão importante.”

Para Lourdes Bandeira, ex-secretária-executiva da SPM, o combate à violência contra a mulher não é prioridade quando o assunto é destinação de recursos. “Eu fui secretária durante anos na SPM e posso falar porque conheço. Nós tínhamos um ministério que se propõe a fazer uma política extremamente complexa, para 52% da população brasileira, mas não tem reconhecimento na esfera federal, do ponto de vista da importância das políticas públicas. Portanto, os recursos são menores”, diagnostica. “Esse descaso vem de uma cultura sexista e misógina, porque há uma predominância masculina nos postos de comando e de tomada de decisão. A Secretaria tem propostas excelentes, mas não consegue executar porque não tem recursos”.

PARTE 2

Só punir resolve?

Mas, afinal, por que as mulheres continuam sendo agredidas e mortas, no Brasil, embora, nos últimos anos, a legislação de combate à violência de gênero tenha avançado e até endurecido as penas aos agressores – como é o caso da Lei do Feminicídio? Para Ana Rita de Souza Prata, do Nudem [Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher], o nó central é que o Estado operacionaliza a legislação pelo viés da punição, sem priorizar os demais aspectos, que poderiam, de fato, contribuir para suprimir a violência contra a mulher. “Não acho que política criminal sirva para tapar buraco de políticas de prevenção. Estamos indo por um caminho errado. Esta é uma reflexão que tem sido feita em todo o movimento feminista, que ajudou na criação da lei e lutou muito para conseguir a Maria da Penha. Hoje, o movimento discute que a única parte da lei que se aplica, de fato, é a da punição; discute o quanto o Estado acabou usando o movimento, de alguma forma, para aplicar uma política punitivista, característica do próprio Estado”, afirma.

Uma característica que não se restringe à legislação de proteção à mulher, como explica Maria Lúcia Karam, juíza aposentada do Rio de Janeiro, para quem as leis penais falham sistematicamente na prevenção dos crimes que pretendem coibir. “O sistema penal chega atrasado. A ideia é impor uma pena a quem já cometeu um crime – ele chega depois. Impõe mais sofrimento, soma novos danos àqueles já causados pelas condutas criminosas. Essa opção pela punição é inútil e danosa”, defende. “Ninguém deixa de praticar uma conduta negativa por ameaça de consequência. As pessoas sempre esperam não serem descobertas. E como ‘prevenção especial’, que é agir sobre a pessoa que cometeu o crime, centrar na prisão, demonstradamente, não funciona, porque as pessoas que vão para a prisão saem ainda mais desadaptadas do convívio social. É uma ideia absurda pensar que vai educar alguém para viver em sociedade retirando da sociedade. Essas teorias se mostraram totalmente inviáveis”, questiona.

Além disso, aponta Maria Lúcia, muitas vezes, o protagonismo da mulher é tolhido durante a denúncia e o processo contra o homem autor de violência. Exemplo disso é a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2012, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.424, segundo a qual o Estado deve atuar nos casos enquadrados na Lei Maria da Penha, ainda que a vítima não denuncie seu agressor formalmente ou retire a queixa. “É um absurdo que a aplicação da pena se faça contra a vontade da mulher agredida e a interpretação que se deu à Lei Maria da Penha, de que a ação penal pode correr sem a vontade da mulher. Muitas vezes, há uma conciliação e o processo continua correndo. O que é uma loucura é a reafirmação de uma suposta inferioridade da mulher, porque, em casos de agressão leve [não enquadrados na Maria da Penha], por exemplo, os agredidos têm a opção de interromperem o andamento do processo”, considera Maria Lúcia.

Já Amelinha Teles faz ressalvas em relação aos movimentos abolicionistas, que criticam a militância feminista pela defesa das leis. “[Violência de gênero] É um crime, uma violação dos direitos humanos das mulheres, e tem de ser punido. Chega de considerar que esse é um crime menor; é tão grande quanto os outros. O que temos na nossa Justiça é que a propriedade e o patrimônio têm valor, e o ser humano não. Toda a punição precisa ser do tamanho que a sociedade dá àquele crime. Quando é violência contra a mulher, aí se banaliza”, observa.

O protagonismo como alternativa

“Toda vez que trabalhamos com essa questão da violência, o que mais nos fica claro é: quando a mulher é acolhida pela rede de proteção, torna-se um sujeito a ser tutelado”, explica a psicóloga Fernanda Laender, também presidente do Instituto Pilar, em São Paulo. “Essa mulher é reduzida a uma condição de que não é capaz de fazer escolhas. Então, temos que dizer o que é melhor para ela. Isto é um processo de desempoderamento completo”.

O Instituto Pilar promove o Núcleo Comunitário Desabotoar de Justiça Restaurativa. “No núcleo, pensamos práticas que rompam com a punição como a única resposta naturalizada a situações de violência – se você me bate, está dado que vou te bater de volta, não importa qual seja a situação”.

“A Justiça Restaurativa está pautada em processos que possibilitam um reconhecimento do ato de violência, a responsabilização, e não a culpabilização – isto faz uma diferença enorme porque a culpa é algo que vem de fora para dentro, e a possibilidade de alguém se responsabilizar pelo que fez é algo que vem de dentro para fora, não é escudada. E a reparação de danos, que pode ser material, mas que é, sobretudo, simbólica do quanto os laços e as relações afetivas foram desgastados e esgarçados a partir da violência. Há uma reparação importante, ligada à possibilidade da transformação dos vínculos”, descreve Fernanda. “Na prática, tentamos fazer com que as pessoas troquem um pouco de cadeiras, algo que vai diretamente na contramão do sentimento de vingança”.

Em 2002, o Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu aResolução 2002/12, que estabelece “os princípios básicos para a utilização de programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal”, bem como encoraja seus Estados membros a implementá-los. Segundo o documento, “processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das questões oriundas do crime, geralmente, com a ajuda de um facilitador”.

No Brasil, a prática da Justiça Restaurativa é incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que firmou com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em 2014, o Protocolo de Cooperação para a Difusão da Justiça Restaurativa. Segundo o CNJ, a iniciativa cumpre as determinações daResolução CNJ nº 125, de 2010, “que estimula a busca por soluções extrajudiciais para os conflitos”. O protocolo defende a adoção de práticas restaurativas, sobretudo, em casos que incluem crianças e adolescentes.

Basicamente, tais práticas consistem em colocar, no mesmo ambiente, a vítima, o ofensor e, quando necessário, outras pessoas ou integrantes da comunidade afetados pelo crime. A mediação fica por conta dos chamados facilitadores, que não necessariamente possuem formação jurídica. Os círculos são promovidos somente após as partes envolvidas no conflito concordarem em participar.

Segundo Fernanda Laender, por causa do protocolo firmado entre o CNJ e a AMB, alguns juízes já recomendam as práticas restaurativas em conflitos cujos autores são crianças ou adolescentes. Mas, em crimes praticados por adultos, como ocorre em relação à violência de gênero, isso não ocorre. A realização dos círculos restaurativos nessas situações depende de atores não ligados ao Poder Judiciário. “No Núcleo, uma das coisas que desenvolvemos são formações, por exemplo, para pessoas que atuam na rede de proteção, seja atendendo a homens ou mulheres. Essas pessoas vão se aproximando da história, e aí surge uma possibilidade de trabalhar aquele conflito via práticas restaurativas”.

Uma das principais funções da Justiça Restaurativa é fazer com que as partes envolvidas se apoderem novamente de suas histórias, das quais são afastadas no decorrer dos trâmites intrínsecos ao sistema judiciário. “Um homem autor de violência não vai responder para a mulher que agrediu, mas para o Estado. Nessa lógica, não há possibilidade de um homem punido se responsabilizar pelo que fez, porque ele não lida com a vítima, só com o Estado. E o Estado é uma instituição sem face”, assinala. “Ele vai preso sem entender o que fez, continua reproduzindo a violência e, se passa pelo sistema penal, é muito mais difícil, porque, lá dentro, precisa sobreviver, não tem tempo para pensar no que cometeu”.

A responsabilização, acrescenta a psicóloga, é outro aspecto fundamental do processo. “O que a gente tenta fazer é encontrar um lugar para essas mulheres, onde possam, primeiro, serem reconhecidas como vítimas – e, sendo vítimas, poderem reconhecer o que faz parte de sua história, que tipo de relação construíram ao longo dos anos com seu agressor, que marcas tem essa violência e, de alguma maneira, qual a sua responsabilidade nesse cenário. Claro que a violência não pode ser relativizada, mas há uma responsabilidade pela relação, aquilo que foi sendo construído, a forma como ela olha para esse homem e com que esse homem olha para ela”.

Mais do que alternativa, prevenção

Além de determinar a construção de uma rede de proteção à vítima, a Lei Maria da Penha estabelece, em seu artigo 35, a criação de “centros de educação e de reabilitação” para os homens autores de violência.

Um desses serviços, o único da cidade de São Paulo, funciona na ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, na zona oeste da capital. Lá, atualmente, estão em andamento duas turmas de homens. Os encontros são quinzenais, ocorrem nas noites de segunda-feira, sempre por duas horas, e são coordenados por uma equipe de três psicólogos. A entrada de mulheres é proibida.

Os homens que chegam ao grupo reflexivo vêm por determinação judicial e precisam frequentar pelo menos 16 reuniões A maioria deles fez ameaças ou cometeu lesões leves em mulheres com quem mantêm ou mantinham laços afetivos. Alguns chegam a ficarem presos provisoriamente, antes de desembarcarem na sala lotada de cadeiras, nos fundos da sede da ONG, como relata o repórter Ciro Barros, que acompanhou o curso em três ocasiões diferentes (leia aqui).

Um dos coordenadores, Leandro Feitosa, professor da PUC-SP [Pontifícia Universidade Católica de São Paulo] e da FMU [Faculdades Metropolitanas Unidas], conta que ele e seus colegas trabalham ali por “militância”, já que o projeto não conta com financiamento público. Em seus sete anos de existência – começou a operar no Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, em 2009 –, nunca foi contemplado sequer em um edital, embora desempenhe atividade prevista por lei.

No país todo, aliás, são poucas as iniciativas como essa: conforme as contas de Feitosa, há apenas três grupos nesses moldes, que conseguiram se manter ao longo dos anos, sem interromper sua operação. Além da ONG paulistana, ele cita os institutos Albam, em Belo Horizonte [Minas Gerais], e Noos, no Rio de Janeiro – este último, entretanto, não está realizando o curso neste semestre. A Pública questionou a SPM sobre a informação, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

Segundo Feitosa, há três estágios diferentes no processo de trabalho com homens autuados pela Lei Maria da Penha. “O primeiro é de negação: eles chegam falando que foram injustiçados, que não fizeram nada, que não sabem por que estão aqui e que não são culpados de nada. Em um segundo momento, quando começam a participar do grupo, conviver com outros homens e ouvir suas versões, o que acontece é que assumem a responsabilidade, dizem ‘sei o que fiz, a culpa é minha, entendo meu papel’ – aí está a questão de responsabilização, mas em um plano ainda meio individualizado, que não é o melhor estágio para nós”, explica. “O terceiro momento, o mais desejado, que, às vezes, se atinge e outras não, é quando eles entendem que são responsáveis por tudo o que aconteceu, mas que aprenderam desse jeito, que são parte de um coletivo de homens dentro de uma cultura, uma sociedade que funciona numa lógica patriarcal machista – ou seja, foram socializados, aprenderam a serem homens desse jeito”.

O psicólogo sistematizou sua experiência com os grupos reflexivos em um artigo, publicado no livro “Feminismos e masculinidades: novos caminhos para enfrentar a violência contra a mulher. “Da mesma forma que as mulheres precisaram (e ainda precisam) conhecer e se empoderar das determinações sócio-históricas que as levaram à desigualdade e à subordinação de gênero, os homens também precisam reconhecer e se empoderar das mesmas determinações sócio-históricas. Mas, ao contrário das mulheres, os homens precisam se desobrigar: da reprodução do sistema patriarcal/machista, marcado pela imposição da força física, psicológica e econômica; da adesão ideológica a pressupostos essencialistas e naturalizantes, que reforçam e reproduzem a lógica da desigualdade; da subordinação como condição nas relações sociais e afetivas. Assim, os homens reconhecerão as contradições nas promessas do sistema patriarcal/machista, fadado, para a maioria dos homens, ao fracasso”, escreve.

Para o professor, a discussão dos padrões de masculinidade e o empoderamento feminino são dois lados da mesma moeda no combate à violência de gênero e na luta por uma sociedade menos desigual. Sem esse debate, a punição a homens autores de agressão é comparável ao ato de “enxugar gelo”. “Nenhum dos modelos punitivistas que estão aí resolveu o problema. Não defendo que se abra mão da punição, pois não é possível dar alternativas, por exemplo, a um homem que cometeu feminicídio. Ele tem que ser preso, mas deixá-lo lá achando que, após 10 anos de pena, sairá melhor é ilusório”, pontua. “Quando sai, esse homem não vai hesitar em fazer a mesma coisa novamente, porque não tem nenhuma elaboração sobre o crime que cometeu. Em nenhum momento, ele se sentiu culpado por aquilo”.

A também psicóloga Paula Prates, uma das diretoras da ONG, escolheu os grupos reflexivos como objeto de estudo de sua tese de doutorado, na Faculdade de Saúde Pública da USP [Universidade de São Paulo]. Entre setembro de 2009 e maio de 2010, ela analisou uma turma composta por sete homens de perfis bastante heterogêneos. “Uma das minhas principais conclusões é que ficou mais complexa a análise que faziam das coisas, o reconhecimento da mulher como sujeito de direito, o machismo, pelo menos no plano das ideias”, relembra.

Como não podia participar fisicamente dos encontros, Paula os acompanhou por meio de gravações. Ao fim do curso, entrevistou individualmente cada um dos participantes. “O que eles me disseram é que, imediatamente após o término, o diálogo com as pessoas melhorou, que eles abriram um pouco seu repertório em questão de cidadania, que, em seu próprio ambiente de trabalho, começaram a conversar com outros homens de outro jeito. A socialização masculina prega essa coisa individualista, e, às vezes, o homem vê algo e não reage, não faz nada, mas, depois do grupo, ele passa a interferir, dialogar”, constata.

No Rio Grande do Sul, é desenvolvida ideia semelhante à dos grupos reflexivos, com a diferença de que o alvo são homens já presos pela Lei Maria da Penha. A iniciativa integra o programa “Metendo a Colher”, do Governo do Estado, e ocorre, por enquanto, em uma única penitenciária – o Presídio Central de Porto Alegre (PCPA).

Neste momento, há cerca de 65 homens na galeria específica para a Lei Maria da Penha, no PCPA. A psicóloga Fernanda Cunha, que trabalha no programa, relata que todos são presos preventivos, a maioria por descumprimento de medida preventiva.

O curso se estende por um mês, pois, segundo Fernanda, um levantamento realizado em 2014 indicou que o tempo de permanência médio dos homens naquela prisão é de duas a quatro semanas – “Uns ficam mais, outros, menos”, complementa. Ainda assim, alguns deles, ao serem condenados, já cumpriram a pena por causa da demora no processo. Quando sai a sentença, podem ser libertados. Os encontros acontecem uma vez por semana e também duram duas horas cada um.

“É um grupo de educação e responsabilização. Nós trabalhamos com enfoque na Lei Maria da Penha, em buscar que esses homens se responsabilizem pelos delitos que os levaram até ali”, diz Fernanda. “Também discutimos as diferentes formas de violência, pois existe uma banalização da violência em nossa sociedade, e eles, frequentemente, não se dão conta de que a cometeram – em suas cabeças, violência é apenas física. É preciso que se deem conta de que existe a violência psicológica, moral e patrimonial”.

“O grupo é curto, mas conseguimos despertar neles um processo reflexivo. No final, notamos a reflexão quanto às questões de gênero, o papel da mulher e seus direitos dentro da própria relação. Eles chegam com o pensamento muito machista, de que o homem tem que sustentar a casa e a mulher não tem que trabalhar. Com o passar do tempo, vão revendo suas posições”, destaca.

A exemplo do que defende Leandro Feitosa, a profissional acredita que o programa é essencial para evitar que se passe “alguma tragédia” quando esses indivíduos deixam o cárcere. “Se o homem é preso, precisa passar por um acompanhamento, porque o aprisionamento só não funciona. O homem retornará às ruas, e, se não provocarmos nele alguma reflexão, o ciclo da violência será transferido a uma próxima companheira. A nossa ideia é a prevenção”, conclui. De fato, o programa parece trazer resultados: Fernanda assegura que, desde o início do programa, em 2013, nenhum dos homens atendidos reincidiu no mesmo crime.

É preciso tematizar a violência contra a mulher como um problema

“A violência contra as mulheres é uma questão muito ampla, que não será resolvida com uma ou duas leis. Existe uma ideologia patriarcal que perpassa todas as instituições. A violência contra a mulher é fruto de uma estrutura social, que vai sempre privilegiar o homem em detrimento dos direitos e da cidadania das mulheres. Portanto, para enfrentar esse problema, precisamos abrir um leque de possibilidades, e uma que eu diria ser fundamental é discutir gênero na educação”.

A fala de Amelinha Teles alude a um dispositivo em vigor há quase 10 anos na Lei Maria da Penha: “o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia, e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher”. Embora, há uma década, essa seja uma diretriz da política pública de combate à violência de gênero, as poucas tentativas de implementá-la enfrentaram enorme resistência dos setores religiosos da sociedade.

Mais recentemente, a discussão voltou a ganhar força, no primeiro semestre de 2014, quando a Câmara dos Deputados, por meio de uma comissão especial, iniciou a análise do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece metas para o campo a serem cumpridas em um período de 10 anos.

Na ocasião, deputados da bancada religiosa se colocaram contra a inclusão da questão na matéria. De acordo com eles, o trecho que destacava a “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual” como diretriz do Plano estimulava a “ditadura gay”, e por isso acabou sendo eliminado do texto-base.

As disputas em torno do tema se intensificaram ainda mais desde que, em junho de 2014, foi instituído um prazo de um ano para que municípios e estados aprovassem os próprios planos de educação. Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais têm sediado embates acirrados entre os grupos que rejeitam discutirem igualdade de gênero e respeito à diversidade sexual no ambiente escolar e os que lutam para que isto aconteça.

A cientista política Flávia Biroli, professora da UnB [Universidade de Brasília] e coordenadora da área temática de gênero da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), acredita que inserir o tema nos currículos escolares é um fator dos mais decisivos, para que, desde cedo, seja possível desenvolver um olhar crítico sobre os papéis sociais que cada indivíduo adota ao longo de sua vida. “Se nós enxergarmos a escola não como um lugar em que as pessoas passam anos para adquirirem habilidades técnicas, mas, sim, onde se transformam em cidadãs e passam a entender melhor como funciona a sociedade, por que não falar dos papéis sociais que assumimos e de que modo estão relacionados a uma ou outra maneira de organizar as relações – inclusive, de maneira violenta?”, questiona.

“Colaborar para que as pessoas possam refletir sobre esses papéis é contribuir para desnaturalizar comportamentos que são a base da agressão, da violência, e é preciso tematizar a violência contra as mulheres – não só a sexual, mas a simbólica e física, que fazem parte do cotidiano. Se a gente não tematizar, a gente não constrói como problema”, acrescenta.

Além disso, para a especialista, a ausência de debate, nas escolas, sobre as funções e comportamentos socialmente preestabelecidos e as relações de poder construídas entre eles restringe a perspectiva de transformação social dos estudantes. “Você retira da escola a possibilidade de haver, no processo de socialização das crianças, um conteúdo que as ajude a entenderem que são sujeitos no processo de construção social, e que podem colaborar com a formação de uma sociedade em que a violência, a humilhação e as injustiças relacionadas aos papéis desempenhados por mulheres e homens sejam reduzidas”.

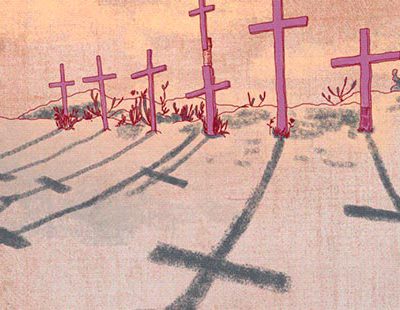

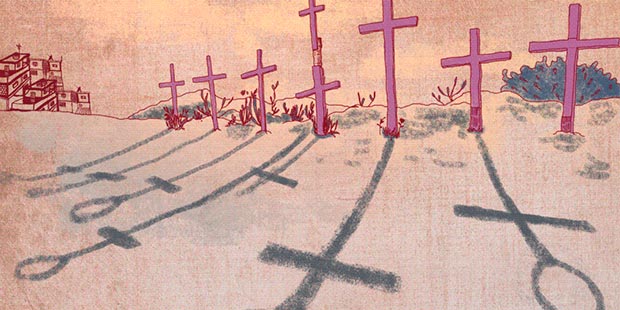

Só assim é possível mudar a realidade descrita pela artista plástica e integrante do “Fala Guerreira” Carolina Teixeira. “A fogueira está armada pra nós há muito tempo, as bruxas que já diziam”.

*O nome foi trocado a pedido da entrevistada

Ilustrações por Carol Teixeira, infográficos por Bruno Fonseca e vídeo por José Cícero da Silva

Fonte: Adital, por Andrea Dip e Anna Beatriz Anjos